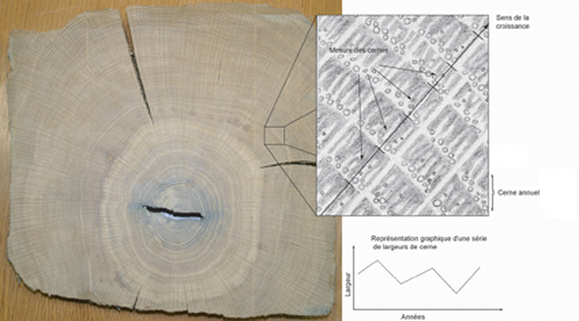

Figure 1. Mesure d’une série de largeur de cernes sur un échantillon (C. Dagneau).

Figure 1. Mesure d’une série de largeur de cernes sur un échantillon (C. Dagneau).

La dendrochronologie est l’étude des cernes de croissance des arbres. Dans un arbre, la largeur des cernes annuels de croissance est influencée, selon l’espèce, par le degré de précipitation, l’ensoleillement, la température, la nature du sol et toutes les conditions ambiantes (concurrence, attaques de ravageurs, action de l’homme, etc.). L’étude des variations de croissance d’un arbre d’une année à l’autre permet de distinguer des patrons diagnostiques communs aux arbres d’une même localité, quoique certaines espèces sont moins promptes à réagir aux fluctuations environnementales que d’autres. En général, les résineux sont des espèces sensibles aux variations des conditions de croissance, alors que les feuillus, comme le chêne, produisent plutôt des cernes de largeur peu variable.

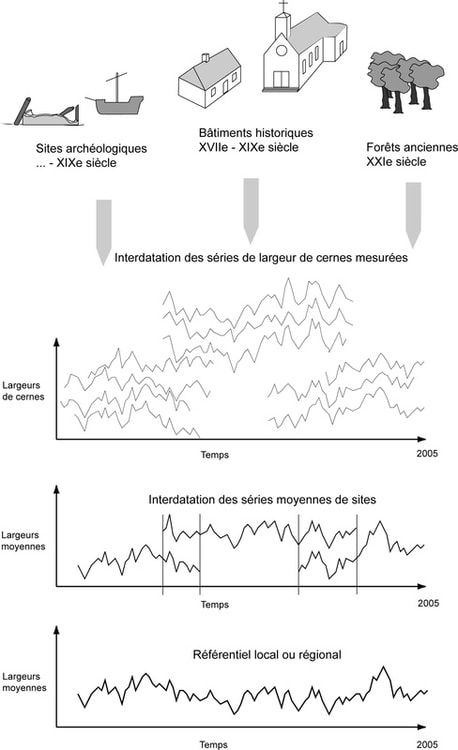

En dendrochronologie, le principe fondamental est l’interdatation, soit la mise en correspondance de deux ou plusieurs séries de largeurs de cernes mesurés sur des arbres différents. Le recoupement partiel de séries d’arbres morts à des époques différentes permet la construction de séries chronologiques moyennes. Par exemple, les arbres vivants, les bois provenant de bâtiments historiques et les bois archéologiques et fossiles permettent de construire des chronologies, par recoupement, qui remontent toujours plus loin dans le temps. Il suffit alors qu’une série moyenne soit datée de façon absolue par synchronisation avec des séries représentatives d’arbres vivants (donc datés) pour que toute la chronologie soit ancrée dans le temps. De telles chronologies, lorsqu’elles comprennent de nombreuses séries sur une période de plusieurs centaines d’années, sont dites référentielles. Elles servent d’étalons pour la datation de nouvelles chronologies flottantes, archéologiques ou autres. En retour, les nouvelles chronologies peuvent enrichir les référentiels existants.

En dendrochronologie, le principe fondamental est l’interdatation, soit la mise en correspondance de deux ou plusieurs séries de largeurs de cernes mesurés sur des arbres différents. Le recoupement partiel de séries d’arbres morts à des époques différentes permet la construction de séries chronologiques moyennes. Par exemple, les arbres vivants, les bois provenant de bâtiments historiques et les bois archéologiques et fossiles permettent de construire des chronologies, par recoupement, qui remontent toujours plus loin dans le temps. Il suffit alors qu’une série moyenne soit datée de façon absolue par synchronisation avec des séries représentatives d’arbres vivants (donc datés) pour que toute la chronologie soit ancrée dans le temps. De telles chronologies, lorsqu’elles comprennent de nombreuses séries sur une période de plusieurs centaines d’années, sont dites référentielles. Elles servent d’étalons pour la datation de nouvelles chronologies flottantes, archéologiques ou autres. En retour, les nouvelles chronologies peuvent enrichir les référentiels existants.

Figure 2. Construction d’une chronologie de référence par recoupement des séries mesurées sur des bois provenant de sites archéologiques, de constructions anciennes et d’arbres vivants (C. Dagneau).

Figure 2. Construction d’une chronologie de référence par recoupement des séries mesurées sur des bois provenant de sites archéologiques, de constructions anciennes et d’arbres vivants (C. Dagneau).

Le potentiel des études dendrochronologiques appliquées au bâti et à l'archéologie est vaste. Effectivement, la dendrochronologie permet d’aborder les questions suivantes :

L’analyse dendrochronologique a bien sûr ses limites. Premièrement, il est nécessaire de restreindre la région étudiée à une aire géographique aux conditions climatiques uniformes, quitte à procéder dans un deuxième temps à des rapprochements et comparaisons entre régions. En fait, il est difficile de définir une zone géographique pour laquelle une série dendrochronologique de référence est valide pour des fins de datation.

Deuxièmement, l’analyse ne doit prendre en compte qu’une seule espèce à la fois, puisque chacune d’elle réagit différemment aux contraintes externes. Cette limite constitue la principale difficulté des études dendro-archéologiques au Québec. La diversité des essences rencontrées dans tous les types de construction force à élaborer des chronologies de site et des référentiels régionaux distincts, donc à multiplier les prélèvements afin d'obtenir un nombre suffisant d’individus corrélés. Cette multiplication du travail est directement liée à la nature de l'écosystème forestier mixte de la vallée du Saint-Laurent.

Enfin, il convient de préciser que cette méthode repose essentiellement sur des tests de concordance statistique dont l’appréciation dépend du jugement du dendrochronologue. De manière générale, plus les séries de mesures sont longues et plus le nombre d’arbres inclus dans une moyenne est élevé, meilleures sont les chances de datation par rapport à un référentiel.

Les étapes de l'analyse dendrochronologique

De nombreux ouvrages traitent de la méthode d’analyse en dendrochronologie et aussi de ses applications en archéologie. Voici donc en résumé les étapes essentielles de l’analyse dendrochronologique d’un bâtiment historique ou d’un site archéologique à dater:

- Identification des essences de bois en rapport avec leur utilisation.

- Détermination de l'origine du bois.

- Mise en évidence de phases de construction d’un bâtiment ou d’un site archéologique.

- Découverte des réseaux d'approvisionnement, importations et exportations.

- Reconstitution des climats et des paysages forestiers (paléo-environnements).

- Étude des modes d'exploitation et de gestion des forêts actuelles et passées.

L’analyse dendrochronologique a bien sûr ses limites. Premièrement, il est nécessaire de restreindre la région étudiée à une aire géographique aux conditions climatiques uniformes, quitte à procéder dans un deuxième temps à des rapprochements et comparaisons entre régions. En fait, il est difficile de définir une zone géographique pour laquelle une série dendrochronologique de référence est valide pour des fins de datation.

Deuxièmement, l’analyse ne doit prendre en compte qu’une seule espèce à la fois, puisque chacune d’elle réagit différemment aux contraintes externes. Cette limite constitue la principale difficulté des études dendro-archéologiques au Québec. La diversité des essences rencontrées dans tous les types de construction force à élaborer des chronologies de site et des référentiels régionaux distincts, donc à multiplier les prélèvements afin d'obtenir un nombre suffisant d’individus corrélés. Cette multiplication du travail est directement liée à la nature de l'écosystème forestier mixte de la vallée du Saint-Laurent.

Enfin, il convient de préciser que cette méthode repose essentiellement sur des tests de concordance statistique dont l’appréciation dépend du jugement du dendrochronologue. De manière générale, plus les séries de mesures sont longues et plus le nombre d’arbres inclus dans une moyenne est élevé, meilleures sont les chances de datation par rapport à un référentiel.

Les étapes de l'analyse dendrochronologique

De nombreux ouvrages traitent de la méthode d’analyse en dendrochronologie et aussi de ses applications en archéologie. Voici donc en résumé les étapes essentielles de l’analyse dendrochronologique d’un bâtiment historique ou d’un site archéologique à dater:

- Sélection des prélèvements.

- Prélèvement et préparation des échantillons.

- Identification et regroupement des échantillons selon leur essence.

- Pointage et analyse des carottes et/ou des sections (cernes et séquences diagnostiques).

- Mesure et numérisation des largeurs de cernes des échantillons afin d’obtenir des séries de valeurs naturelles. Vérification de la qualité des mesures. Le cas échéant, interdatation des différentes séries mesurées pour un même arbre.

- Vérification statistique des séries de valeurs naturelles (sensibilité et auto-corrélation).

- Normalisation (indiçage) des données en séries de valeurs indicées afin de réduire le signal de basse fréquence spécifique à chaque individu (bruit) et de mettre en relief les variations interannuelles de haute fréquence communes à tous les individus (signal).

- Interdatation statistique et visuelle des séries de valeurs indicées.

- À partir des critères appropriés, les séries hautement corrélées sont incluses dans une série moyenne. Chaque essence est traitée séparément.

- Calcul de la moyenne des indices par année afin d’obtenir une série moyenne de site (flottante).

- Datation de la série moyenne de site par synchronisation avec une série de référence régionale.

- Interprétation des résultats.

L'analyse statistique

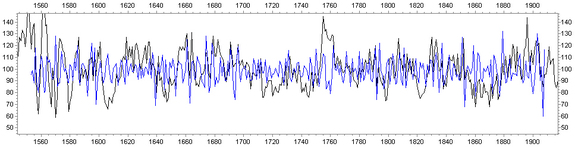

Pour les fins de nos travaux, l’analyse des données est réalisée avec l’aide de TSAP-Win, un logiciel permettant de faire les mesures, la standardisation, puis l’interdatation statistique et visuelle des séries sur une même plate-forme. Le programme COFECHA du Laboratory of Tree-Ring Research sert d’outil de contrôle. Pour la standardisation des séries, l’indice Baillie-Pilcher se révèle être la méthode la plus performante. Les tests de Student t après standardisation Baillie-Pilcher (TVBP), de Gleichläufigkeit (stat G) et aussi l’indice de corrélation (r) sont considérés lors de l’interdatation.

Une valeur de TVBP supérieure à 3,5 est généralement jugée significative pour une période de recoupement de 100 ans. Le seuil critique pour le « stat G » est d’environ 60% pour le même nombre d’année, mais il ne constitue pas un test aussi discriminant que le TVBP. L’indice de corrélation (corr.) est jugé significatif au-delà de 0,35. Pour chacun de ces tests, si le nombre d’années de recoupement des séries comparées est plus faible que 100, l’indice statistique minimal à considérer doit être plus élevé. Inversement, si le nombre d’années de recoupement est supérieur à 100, il n’est pas exclu de considérer une position avec un résultat statistique plus faible. Par exemple, un TVBP de 3,0 peut être suffisant avec un recoupement de plus de 150 ans. Dans tous les cas, l’interdatation visuelle doit permettre de confirmer ou d’infirmer une position statistique significative, sinon de choisir parmi les meilleures positions offertes par le logiciel statistique.

L'incertitude liée à l'absence de l'écorce

L’arbre présente trois tissus majeurs : l’écorce, l’aubier, composé de cellules actives pour le transport de la sève, et le duramen, composé de cellules n’assurant qu’une fonction de soutien. À cela s’ajoute le cambium, l’assise génératrice de l’arbre située immédiatement sous l’écorce et dont la principale fonction est la production des nouvelles cellules. Mais, hormis pour le chêne (Quercus sp.), la distinction entre le bois d’aubier et le duramen est impossible chez la plupart des espèces.

Lorsque l’écorce est présente sur une pièce à dater, il est possible de déterminer l’année d’abattage de l’arbre avec précision, voire même la saison durant laquelle l’arbre a été coupé. Cependant, sur la plupart des pièces provenant des bâtiments historiques, les cernes d’aubier manquent car ils sont plus propices à la décomposition que le coeur de l’arbre. De plus, les troncs sont équarris en général, ce qui enlève normalement l’écorce et un nombre indéterminé de cernes. Dans ce cas, la datation dendrochronologique d’un échantillon ne constitue qu’un terminus post quem, c’est-à-dire une année à partir de laquelle l’arbre a pu être coupé. Il revient alors au chercheur d’estimer au mieux le nombre de cernes manquants.

La qualité d’une date dendrochronologique Chaque datatation obtenue par la dendrochronologie est le résultat d’une analyse statistique et visuelle qui n’est pas sans faille. C’est pourquoi les résultats d’une analyse doivent toujours être considérés en fonction de données suivantes :

- Le degré statistique de corrélation entre la chronologie moyenne du site à dater et la chronologie de référence. Cela est généralement exprimé par l’indices de corrélation (r), le test de student-t (T, TVBP, TVH ou Pearson) et le Stat G.

- L’intervalle ou le nombre d’années comparées.

- La présence ou l’absence d’écorce déterminant la précision de la date d’abattage des arbres.